子虚乌有典故出自哪部作品(子虚乌有的典故出自何处)

- 常识大全

- 0秒前

- 505

- 更新:2023-06-01 11:11:31

引言:子虚乌有,是一个常常出现在口中但又未能真正理解的成语。 它来源于古代最为著名的讽刺小说《西游记》中,但是大多数人对于这个典故的具体来历和内涵却不是很了解,下面我们就来一探究竟。

第一部分:小说《西游记》的概述

西游记是中国文学史上最为著名的小说之一,被誉为“神话故事宏篇巨制”,被翻译成多种语言,是中国文学的精华之一。小说的作者是明朝的吴承恩,其内容主要描述了唐朝高僧玄奘带领三位弟子历经九九八十一难,前往天竺取经,但曾经走过的路程却不是“子虚乌有”。

因为小说中加入了一些神话色彩的元素,并穿插一些艺术化的描写,使得小说的整体风格充满了幻想、夸张和富有时代气息的特点。正因为如此,这本小说才能够引起读者极大的兴趣,成为经典的传世之作。

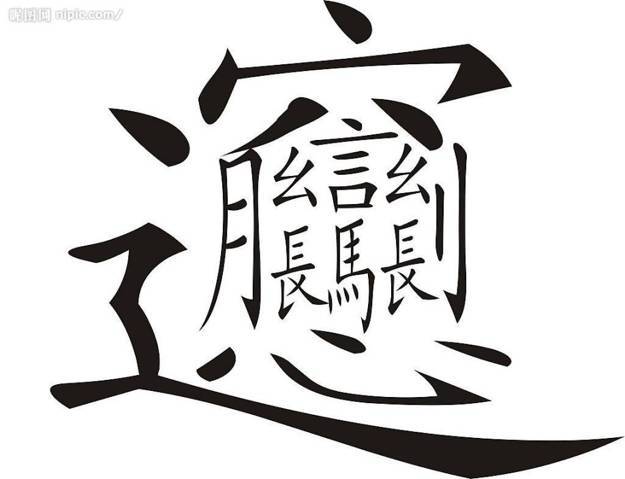

第二部分:典故“子虚乌有”详解

毫无疑问,“子虚乌有”是小说《西游记》中出现的一个著名的典故,充分表现了小说所包含的哲学思想、对当时社会的洞察和对于人性的体悟。

在小说中,“子虚乌有”常常被用来形容一些虚幻、不存在的事物。比如,当孙悟能在火焰山上遇到紫霞仙子时,紫霞仙子便说:“此乃子虚乌有之地,怎有死亡之说?”。从这里可以看出,典故“子虚乌有”用来形容一些虚幻的、不存在的事物,其实质是对一些现实中的实体的否定。

第三部分:“子虚乌有”的哲学内涵

总体来看,“子虚乌有”在小说《西游记》中所表达的哲学内涵包括两个方面:一个是关于现实的,另一个则是关于理想的。

在关于现实的方面,小说中的“子虚乌有”揭示了许多现实中的暴虐行径和虚伪的社会风气。在小说种,它被用来否定一些权贵、豪门以至一些人性本恶的行径,是一种对现实的反思和批判。

在关于理想的方面,“子虚乌有”则启示我们要有一些追求并相信它们的心愿。这种相信和追求是一种抵御现实中的艰难困苦的力量,它能使我们在面对挫折时不屈不挠、不言败。

结语:小说《西游记》中的“子虚乌有”为我们提供了很好的一个典故,这也是一种我们在日常生活中要时刻牢记的信念。在未来的人生旅途中,我们需要时刻告诫自己:不要妄想、不要自欺欺人,并在追求理想中继续前进。

下一篇:返回列表